【旧闻新读】

1953年冬日,陕西省岐山县青化乡童家村互助组农民童兆乾、童玉乾、童怀义、童铨和童生民5人,在村东南的土崖上挖土。突然童兆乾抡钁头的手震得发麻,他觉得是碰到了硬东西,大家后来再往下挖,出现了一个像大锅一样的家伙,还有2个耳、3条腿。5人都惊奇不已,虽然不知道这东西叫什么,但猜测这应该是古代的宝物,几个人抬着一掂量,约有两百斤重。当时他们不知道该怎么处理,就先把东西抬回去放在童铨家房顶的阁楼上,半年后又转到了童兆乾家,放在火炕与屋墙间隔处并用土坯和泥封了起来。这件宝物被秘藏了5个年头。

1958年8月,国家开展农村文物普查工作,县文化馆工作人员常来向村民讲解文物保护政策。作为青年团员的童怀义、童玉乾认识到挖出的东西是文物,应当上缴给国家。5位发现者经过商议,找到队长说明了情况。村上报告到县上,县文化馆馆长来童家村看到这文物后,激动地向群众说:“这是周代的青铜鼎,是珍贵的文物,是属于国家的。你们主动交上来,政府会给予表彰奖励的。”后来童铨赶一辆大轱辘牛车将铜鼎送到了县文化馆。岐山县人民委员会对5个人进行了表彰奖励,奖给每人一条毛巾、一个搪瓷水杯,同时颁发了“保护文物有功”奖状一张。

这件铜鼎经测量通高89.5厘米,口径61.3厘米,重99.25公斤。其内壁铸有“外叔作宝尊彝”六字,因此被命名为“外叔鼎”。外叔鼎有2直耳、3柱足,口沿外折,腹较深,底部平阔,鼎腹面出6个短扉棱,与相间的夔龙纹形成兽面纹图案,其下以弦纹四道束腰,足下端略外移作蹄形,耳外侧各饰两条相对的虎纹。整器造型庄严典重,是西周中期青铜器的代表作。后来,外叔鼎被调拨到陕西历史博物馆收藏至今。据资料记载说,这件鼎体积巨大,在铸铭铜器中仅次于著名的大盂鼎和大克鼎,应属一级文物。

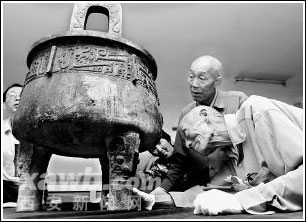

当年的5位农民中如今仅有童玉乾、童怀义在世,昨日他俩和童兆乾的儿子、童铨的儿媳一起来到历史博物馆,还带来当年的奖状,残损陈旧的奖状写着“……五人挖出铜鼎一座……是研究祖国历史的宝贵资料,于本年八月献给政府,这种爱护祖国文物实际的行动是值得表扬的”,记述着一段难遇的奇事、映射着一种可贵的精神。

当时岐山县人民委员会对五个人进行了表彰奖励,奖给每人一条毛巾、一个搪瓷水杯,同时颁发了“保护文物有功”奖状一张。如今,这张奖状还保存在童家村。

照片说明:童玉乾、童怀义抚摸着青铜鼎,健在的两位岐山老人感慨万分。

2006年06月02日 西安晚报记者王平摄

(童海根推荐稿)